ベトナム中部の古都ホイアンには、「来遠橋(らいえんばし・らいおんばし)」という美しい屋根付きの橋があります。

4月20日放送のTV番組『世界遺産』で取り上げられるホイアン。そこにある橋は日本人が架けたものだそうです!

なぜ遠い異国に“日本橋”があるのか――その理由は、17世紀に栄えた朱印船貿易と、日本人町の存在にありました。

この記事では、来遠橋に込められた歴史と、日本とベトナムを結んだ人々の物語をご紹介します。

世界とのつながりと、国境を越えた友情の記憶をたどってみませんか?

来遠橋(らいおんばし)とは?

ベトナム中部にある古都ホイアン。その旧市街の一角に、ひときわ目を引く歴史的な橋があります。それが「来遠橋(らいおんばし/Lai Viễn Kiều, Chùa Cầu)」です。

瓦屋根に覆われた木造のアーチ型の橋で、現在も穏やかな川の上に静かにたたずんでいます。橋の長さはおよそ18メートル。柱や梁には細かな彫刻が施され、どこか日本の伝統建築を思わせる雰囲気が漂っています。

来遠橋は、クアンナム省に現存する唯一の日本人によって建設された歴史的建築物とされています。1593年に架けられたとされており、地元では「日本橋(にほんばし)」とも呼ばれています。朱印船貿易が盛んだった時代、ホイアンには日本人町があり、来遠橋は日本人町と中国人町をつなぐ“交流の橋”としての役割を果たしていました。

橋寺(Chùa Cầu)とも呼ばれる通り、橋の中に人々に平和と幸福をもたらす守護神Bac De Tran Voを祀る祠が設けられています。建築様式には、日本、中国、ベトナムの要素が融合されており、屋根の形状や装飾には陰陽思想や守り神(犬と猿の像)などが見られます。これらは日本の干支や建設期間(申年に始まり戌年に完成したとされる)とも関連づけられており、さらにはナマズの伝説とも深いかかわりを持つとされています。

その歴史的価値と美しさから、来遠橋は世界遺産ホイアン旧市街の象徴的存在となっており、多くの観光客が足を運ぶ人気スポットになっています。さらに近年では、ベトナムの紙幣・2万ドン札にもデザインとして採用され、国を代表する文化遺産としても注目されています。1990年2月、国家歴史文化遺産に登録されました。

【旅なかま海外ベトナム縦断7日間/5日目】

— バリアフリーたびのわ海外旅行 (@HIS_tabikaigai) March 4, 2015

20000ドン紙幣にも使われております pic.twitter.com/hi8j3JybzI

日本人町と朱印船貿易の歴史

16世紀後半から17世紀前半、日本は豊臣秀吉・徳川家康の時代を経て、国としての力を強めつつありました。その中で注目されたのが、海外との交易です。幕府は正式な許可を与えた商人に「朱印状(しゅいんじょう)」という証書を発行し、彼らはそれを持って海外へ航海しました。こうして活躍したのが「朱印船貿易」です。

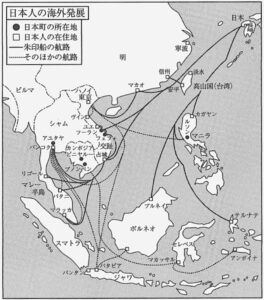

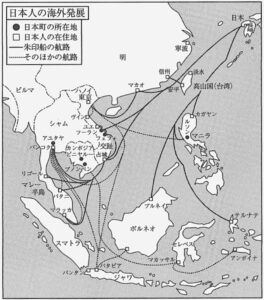

この地図でいう「フェフォ」(フェイフォとも)辺りが現在のホイアンらしいです:「ホイアン日本町の近代」大平晃久

当時、東南アジアは貿易の中心地として大いににぎわい、ベトナムの港町ホイアンにも、多くの朱印船が訪れました。やがてこの地には長く滞在する日本人たちも増え、自然と「日本人町」が形成されていきました。最盛期には1000人以上の日本人が暮らしていたといわれています。

朱印船制度が確立したとされる1604年から鎖国にいたる1639年までの間に、のべ350隻を超える船が東南アジアを目指し、うち、ベトナム地域への渡航は130回を数えました。

国立公文書館:「日本とベトナム~きざまれた交流の軌跡を辿る~」

ホイアンでは、日本人、中国人、ベトナム人がともに暮らし、文化や商いを通じて交流していました。その中心にあったのが来遠橋です。この橋は、日本人町と中国人町を結ぶために日本人によって建設されたとされており、まさに“国を超えた架け橋”の象徴といえるかもしれません。

商売だけでなく、信頼と友情のもとに築かれたつながりが、異国の街に橋として形を残した――その事実に、歴史のロマンを感じずにはいられません。

ベトナムに渡った日本人たち

16〜17世紀の朱印船貿易の時代、日本からは多くの人々が東南アジアに渡りました。商人だけでなく、職人、医師、僧侶などさまざまな立場の人たちが、交易や生活のためにベトナムの港町ホイアンを訪れ、ある者はその地に根を下ろしました。

その中には、名を残した人物もいます。たとえば荒木宗太郎(あらき そうたろう)という人物は、ホイアンの日本人町で活躍した長崎商人として知られています。彼は朱印船貿易を通じて莫大な財を築き、現地の人々と深く交流しながら、町の発展にも貢献しました。宗太郎は中部ベトナムを支配していた阮氏に重用された証として一族の娘と結婚し、彼女を日本に連れ帰ったといわれています。

公女は「アニオーさん」と親しまれ、長崎くんちの山車にも”アニオーさん”の嫁入りの様子といわれるものがあるそう(西濵町龍船)

当時の日本人町には、宗太郎のようにベトナム社会の一員となって暮らしていた人々が多くいました。現地の言葉を学び、習慣を尊重しながら、文化や技術を伝え合い、家族を持って第二の故郷とした人も少なくありません。

やがて日本が鎖国政策を進めていく中で、こうした人々の多くは日本へ戻ることができず、そのままベトナムで生涯を終えたともいわれます。彼らの子孫や、当時築かれた人と人とのつながりは、今なおホイアンの街のあちこちに静かに息づいていることでしょう。

彼らの存在は、歴史の表舞台にはあまり登場しませんが、異国の地で築いた暮らしや家族、友情は、国境を越えたあたたかな人間関係の証として、今日のホイアンをより豊かな文化都市にしてくれているに違いありません。

鎖国と日本人町の消滅、そして橋が残った理由

17世紀半ば、江戸幕府が取った鎖国政策によって日本人の海外渡航は禁止され、長く続いた朱印船貿易も幕を閉じました。日本人町もまた、こうして次第にその姿を消していくことになります。ホイアンに暮らしていた日本人たちの多くは帰国を余儀なくされ、あるいはそのまま現地に留まり、やがて静かに歴史の中に溶け込んでいきました。

しかし、そんな中でも来遠橋(らいおんばし)だけは不思議と残され、9度の修復を重ねながら今日まで受け継がれてきました。なぜこの橋だけが残ったのでしょうか?

その理由のひとつには、地元の人々の強い思いと敬意がありました。来遠橋は、異なる文化と人々を結びつけた象徴であり、ホイアンにとっても誇りある存在だったのです。日本人がこの地にもたらした技術や精神、交流の歴史は、単なる“過去”ではなく、ホイアンの文化の一部として大切に受け継がれてきたのです。

実際に、橋の改修時には日本の建築技術が取り入れられたり、修復費用の一部が日本側から寄せられたこともありました。また、ホイアンの人々の間では、来遠橋を「日本橋」と呼び、日本との友好の証として誇らしく語り継いでいることも、橋が生き続ける理由のひとつといえるでしょう。

こうして来遠橋は、時代に翻弄されながらも、国境を越えたつながりと敬意によって支えられてきました。消えていった日本人町の“記憶”が、形を変えてこの橋に宿っているのかもしれません。

来遠橋に刻まれた日本の足跡

ホイアンにある来遠橋(日本橋)は、現在でもベトナムと日本のつながりを感じさせる貴重な歴史遺産として語り継がれています。橋の一部には、過去の交流を伝える石碑や記録が残されており、その一つに注目されるのが、1719年に阮福淍(Nguyen Phuc Chu, グエン・フック・チャウ)によって橋の入口に刻まれたとされる「來遠橋」の漢字表記です。この記録は、来遠橋が17世紀に実在したことを示す重要な史料であると同時に、時の権力者もこの橋の存在を認め、大切にしていたことがうかがえます。

論語の「友あり遠方より来る」からとられ、「來遠橋(Lai Vien Kieu)=遠方から到来した友の橋」という意味で名付けられたそう

また、来遠橋には「橋塔(ちょうとう)」と呼ばれる寺院が併設されており、日本の伝説に基づいたユニークな形をしています。これはナマズの背中に鹿島大明神の剣を刺して動きを封じるという日本由来の言い伝えが元になっており、自然災害から街を守る願いが込められているそうです。このような構造は、単なる建築物ではなく、人々の想いや交流の記憶が詰まった文化財としての価値を表すものです。

こうした歴史的背景から、来遠橋は現在、日越友好の象徴として国際的にも広く認知されるようになりました。観光スポットとして、また人々の心のつながりを感じられる「歴史をたどる旅先」として、多くの訪問者に感動を与えています。橋を訪れれば、異国の地で交わされた友情や、時を超えて残された日本人の足跡に思いを馳せることができることでしょう。

船橋市の国際交流員の方が書いた記事には「伝説によれば、鹿島大明神の剣でナマズを手なずけることができるそうです。 だからこそ日本人はホイアンの日本橋の上にこの寺院を建て、寺院の形はナマズの背中に突き刺さった鹿島大明神の剣を模倣し、ナマズがもがくこともできず、災いを引き起こすことができなくなったのです。」とあります。日本では鹿島・香取の両神宮にある要石がナマズを押さえているという話が有名ですが、そこにある神剣を模した、という説も、個人的には大変ありえそうで興味深いです。

鹿島神宮の韴霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」は内反りの片刃とする説があるため、寺がその形(横から見たときの太鼓橋感!)といわれればそうなのかも、と思わされます

ちなみにこの橋のカーブも、2024年8月までの改修において、1915年ごろのようにやや平らにするか現状の太鼓橋のようなものにするか、慎重に協議されたとのことです。そういうお話もおもしろいです。(ベトナム航空:ホイアン│修復中の今だからこそ見れる「日本橋(来遠橋)」の魅力)

まとめ

来遠橋は、かつての日本人町とベトナムの人々との交流の記憶を、今に伝えてくれる貴重な橋です。日本とベトナムの友好の証として大切に守られてきた背景には、現地の人々のあたたかい思いや歴史への敬意が感じられます。

こうして世界遺産への興味を持って調べたことで、過去と今、そしてベトナムと日本が、双方の温かな想いでつながっていることを初めて知ることができたのでした。

いつかは本物を見て、このことをもっと実感したいです

📚 参考

- Wikipedia – 来遠橋(日本語)

https://ja.wikipedia.org/wiki/来遠橋

→ 来遠橋の概要、建設の歴史、阮福淍による命名など - Jackfruit Adventure – The Japanese Bridge in Hoi An

https://jackfruitadventure.com/the-japanese-bridge-in-hoi-an/

→ ナマズ伝説や「來遠橋」の命名、建築様式、文化的背景 - 国立公文書館 -日本とベトナム~きざまれた交流の軌跡をたどる~

https://www.archives.go.jp/event/jp_vn45/ch02.html

→ベトナムと日本の朱印船貿易など近世の交流について(おすすめ!) - YESD – The Ancient Japanese Bridge in Hoi An

https://yesd.org/the-ancient-japanese-bridge-in-hoi-an/

→ 来遠橋にまつわる伝説や修復、観光情報 - BLISS HOI AN –

https://blisshoian.com/news/hoi-an-history/

→ ホイアンの歴史、有名観光地の案内 - 船橋市 国際交流員レポート(PDF)

https://www.city.funabashi.lg.jp/foreign/p112505_d/fil/kokusaikouryuuin202306.pdf

→ ベトナム国際交流員による鹿島大明神とナマズの伝説、現地での言い伝え紹介 - Origin Vietnam – Japanese Covered Bridge

https://www.originvietnam.com/destination/vietnam/hoian/japanese-covered-bridge.html

→ 来遠橋の歴史的背景と観光情報(英語) - Vinpearl – Japanese Bridge: A Cultural Symbol of the Ancient Town

https://vinpearl.com/en/japanese-bridge-hoi-an-a-cultural-symbol-of-the-ancient-town

→ 来遠橋が国家文化遺産に指定されたこと、現在の保存状況など - Vietnam News – Restoration of Japanese Bridge

https://vietnamnews.vn/life-style/1660257/iconic-japanese-bridge-unveiled-after-restoration.html

→ 日本とベトナムの専門家による修復の最新情報(英語) - メコン圏と日本(地域・人)との繋がりを辿る – 「荒木宗太郎と安南国王女」

https://web.archive.org/web/20210726155516/http://mekong.ne.jp/linkage/arakisoutaro.htm

→ 荒木宗太郎と公女について

ありがとうございました

コメント